introduction

アート+エンタテインメント研究委員会のメンバーを総入れ替えし、新体制となった2021年度。幹事を中心に、今、この分野に必要なことは何だろうと、議論してきました。その中で出てきたのが、論文を作品にしたい、あるいは作品を論文にしたいけど悩んでいる、学生や研究者を支援したいということでした。

そこで、まず、それを実践してきた委員会のメンバーが、それぞれの活動を紹介する機会を作る。例えば、学術分野として扱うことが多くなかったこれらの領域を、どのように研究として成り立たせ、論文として纏めるか。また、研究をアート作品として展開する取り組みについても紹介します。

そこで理解を深めてもらった後で、実際に直接相談できる場を作ろうということになりました。まずはということで、VR学会全国大会のオーガナイズドセッションの中で、幹事メンバーによるトークイベントを開催しました。

speaker 1:山岡 潤一

委員長である私、山岡は、上記の全体の趣旨などを説明したのちに、これまで取り組んできた、高速に立体物を作ることのできる装置ProtoMoldや、フィジカルとデジタルの状態を行き来するアート作品boundary などを紹介しました。これらは、芯となるコンセプトは共通していて、情報の実体化をいかに実装するか、その際のアウトプットがある時は研究だったり、ある時は作品だったりするということです。

これは、最初にCGを作成した人物であるベン ラポスキー (1914 – 2000)の活動にも似ていて、彼は最初は、光を用いた絵画表現を目指していました。しかし、1950年代初頭に、波形発生器および記録用のカメラからなるOsillonという装置を開発しています。

新しいメディアを開発するということは、新規性を持つという点で研究になり、また新しい表現の可能性を持った作品にもなります。

今回のイベントでは、幹事メンバーとどのように論文にするのか、作品化するのかといったことを議論するために、それぞれの特徴についてまとめてみました。

投稿先の違いはもちろんですが、評価軸の違いや、求められる貢献なども異なります。これはそれぞれが社会の中で担う部分の違いが現れています。一方で、フォーマットの違いによる保存の仕方や権利も守り方なども議論すべき内容です。こういった課題は、新しい技術、オンライン展示やNFT技術なども登場していて、それらとの連携を考えながら議論していきたいです。

speaker 2:阪口 紗季

自身の事例として、(1)影を用いたインタラクティブアート、(2)電子工作体験キットについて紹介しました。

(1)は、物体にライトをかざすと物体とは違う形の影が出てくるというもので、技術的には異なる波長の赤外ライトと、異なる波長の赤外光を透過するフィルターを組み合わせて物理的に光の遮蔽領域を変えるという手法を用いています。アートとしての側面と研究としての側面を考えましたが、結果的に研究としての側面に重点を置き、論文化しました。論文化するにあたって立てたロジックや、実際に行った評価の方法について紹介しました。

(2)は、人形あそびをしながら電子工作を体験できるツールキットで、初心者や子どもが電子工作に触れるとっかかりを作るために制作しました。こちらは元々は研究として作ったものではなく、技術的にも新しくなかったため、論文化するにあたっては誰の何のためのツールなのかを整理し、既存のツールとの差分を考えました。提案手法の効果を測るために行ったこととして、展示やワークショップから知見を得たり、既存ツールとの使用感の比較を行ったり、小学生を対象にしたワークショップで効果検証を行ったことについて紹介しました。

speaker 3:吉田 成朗

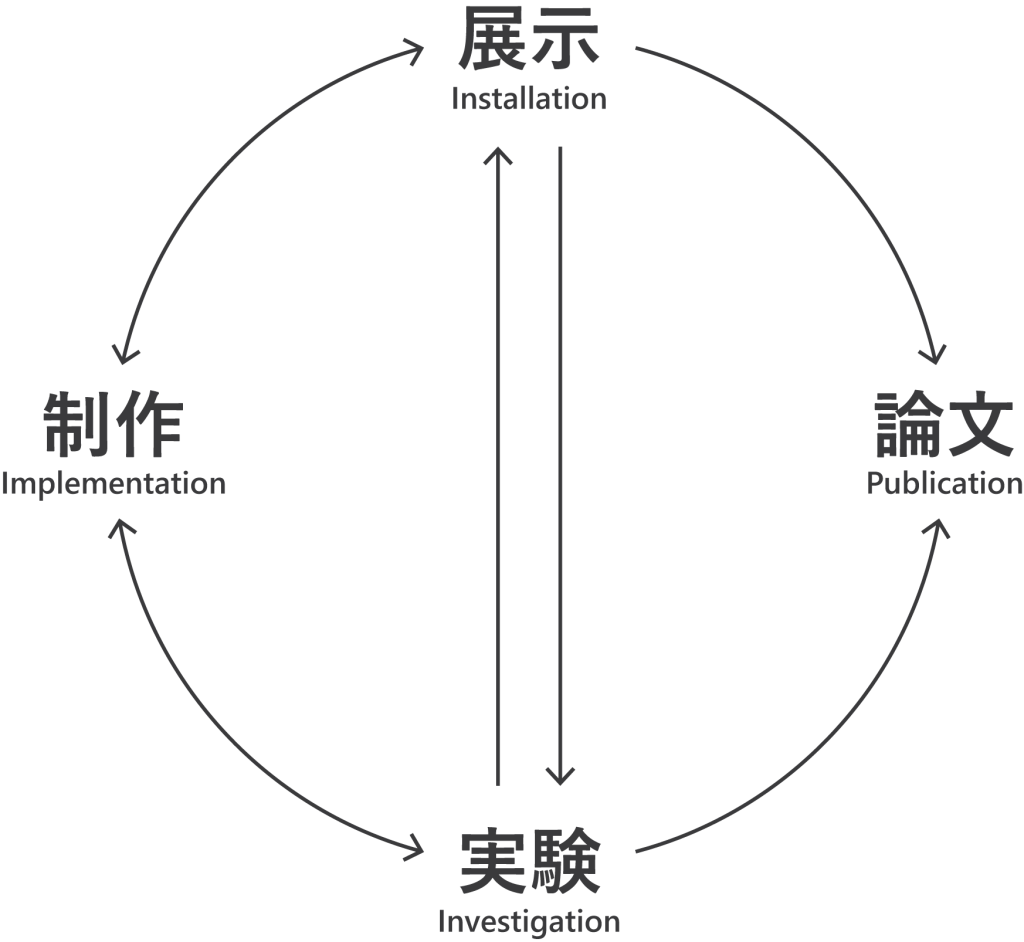

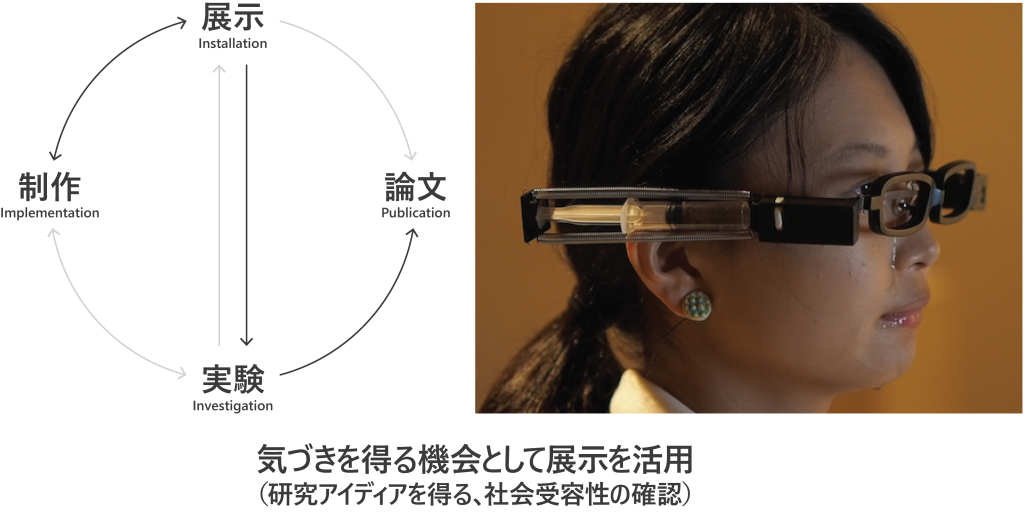

VR学会OSにおいて、吉田の論文・作品への展開事例を紹介するとともに、自身の研究のプロセスを以下の形で表しました。

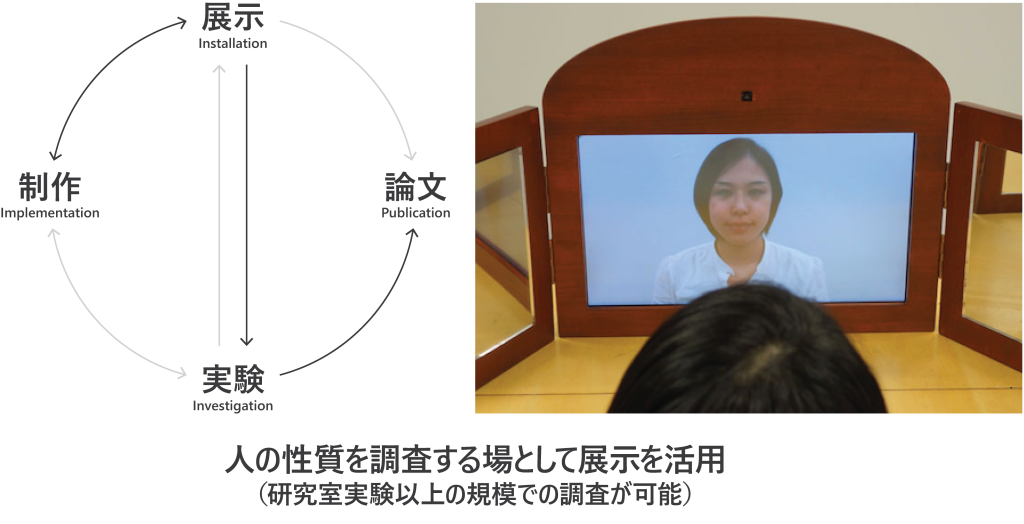

研究者として、何かを明らかにする目的、もしくは何らかの仮説をもとに装置やインタラクションを制作します。そして、実験や展示を通して知見を収集し、最終的には論文としてまとめ、成果を記録・公開しています。吉田の場合、最終的なアウトプットとしては論文を意識していますが、その過程で研究を作品として体験可能な形にパッケージ化することで、人の性質を調査したり、研究に対するフィードバックを集めたりしています。

例えば、「扇情的な鏡」と呼んでいる装置の研究においては、研究室実験でおこなった成果を経て展示を重ねるとともに、研究室実験以上の規模で人の性質や振る舞いを調査しました。

また、「涙眼鏡」と呼んでいる装置の研究では、展示を体験した方たちとの議論から得た着想をもとに、研究室実験を通して装置の有効性や妥当性を検証しました。また、こうした感情に影響を与える装置の社会受容性に関しても、展示を通して来場者の意見を集めることができました。

これらの装置の詳細について知りたい方はこちらの記事やスライドをあわせてご覧ください。

🔗 https://note.com/shigeodayo/n/ne0c8f69162f6

speaker 4:土田 修平

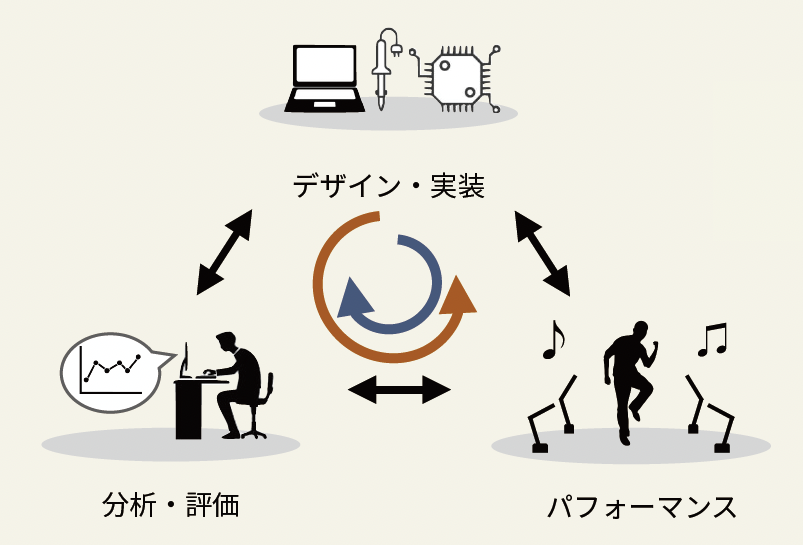

パフォーマンス拡張に主眼を置いた研究のプロセスを大きく三つに分け、このプロセスに基づいてこれまで自身が取り組んできた研究を二つ紹介しました。

まずは図のプロセスを右回り(デザイン・実装→パフォーマンス→分析・評価)で実施した研究「移動ロボットを用いたダンスパフォーマンス環境の構築」からです。この研究ではまず既存のデバイスやアプリケーションを用いて、コンセプトのイメージを具体化しました。次に具体化したイメージを実現するシステムを構築し、実際にさまざまなパフォーマーとコラボレーションしながら、複数のパフォーマンス作品を作成しました。そして移動ロボットを用いたパフォーマンスを作成可能なシステムをダンサーの方々に利用していただき、パフォーマンスの作成過程を観察することで、今後一般的なシステムとして普及させる上で必要となるシステムの設計指針について議論し、論文としてまとめています。

次に図のプロセスを左回り(デザイン・実装→分析・評価→パフォーマンス)で実施した研究「回転移動を模したテクスチャ表示機能をもつ球体型移動ロボット」を紹介しました。

この研究ではまず移動ロボットと実施するパフォーマンスでの問題点を洗い出し、うまく球体の動作表現の良さを保ったまま俊敏に動けるロボットは実現できないかと考え、球体の回転と移動を分離できるロボット機構の考案に至りました。次に、提案ロボットの錯視効果を実験を通して定量的に分析を進めました。そして、提案ロボットを用いたパフォーマンスをプロのパフォーマーとのコラボレーション作品の制作及びインタビューを通して、どのような表現拡張が可能かなどを議論し、環境を錯視可能な「超現実表現」というコンセプトについて論文をまとめました。また機構は変われど演出の見た目のクオリティを保つ「代替演出」機構の重要性についても論じています。

🔗 Mimebot: spherical robot visually imitating a rolling sphere | Emerald Insight

最後に全体を通したまとめとして、パフォーマンスの論文化とパフォーマンス実施の障壁について紹介させていただきました。

speaker 5:河野 通就

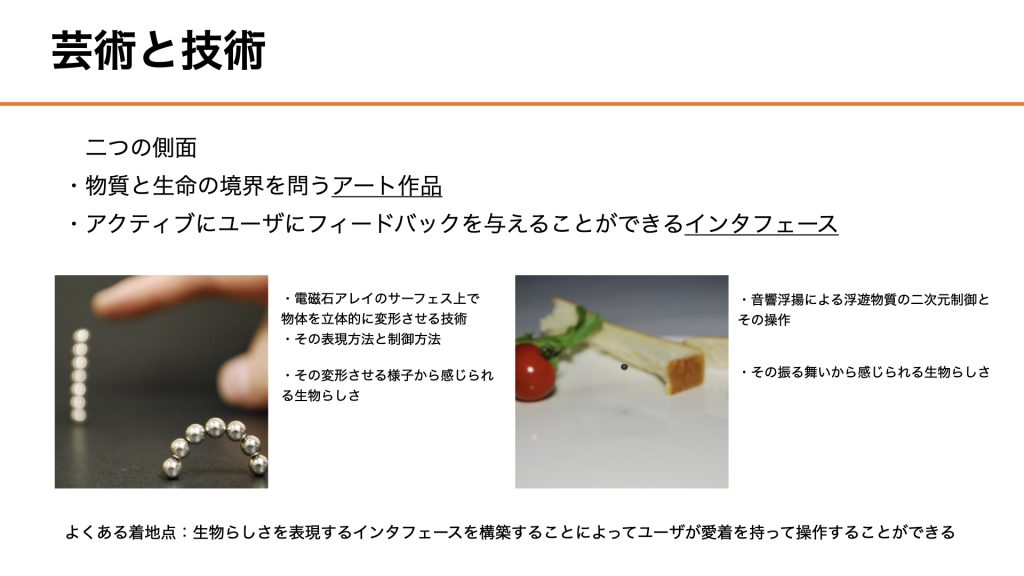

実際にこれまで論文と作品双方への展開について取り組んできたtamable looper,lapillus bugの2作品についてその概要とアウトプット方法を紹介した.

tamable looperは複数の球形磁石が連なった群を電磁石で制御し,そこに生物的な振る舞いや挙動を与える作品である.また鑑賞者のジェスチャを通して,”飼い慣らす”ようなインタラクションを行うことができる.lapillus bugはフェーズドアレイによる集束超音波を用いて,音響浮揚の原理によって小さな粒子を浮遊・操作することを通して,生物的な振る舞いを与える作品である.鑑賞者は光によってその粒子とインタラクションを行うことができる.何れの作品についても技術的な貢献を出しながら論文にしつつも,それをアート作品として展開している.アクティブにユーザにフィードバックを与えることができるインタフェースであると同時に物質と生命の境界を問う作品である.

これらを発表していく上で,その評価方法と世界観を作ることの戦略とその反応について触れた.評価については鑑賞者の反応については定性的に鑑賞時の観察を重要視し,定量情報として技術的な性能について評価することで再現性を担保する.また設えを整えることによって,鑑賞者が感じる印象にも変化を与えることができ,技術を隠し,作品としての世界観を作り上げることについて説明した.一方で,このように技術や実装を隠すように展示すると,その原理について逆に技術について興味を示したり疑問に思う鑑賞者が増加したりする難しさについても触れた.

アート作品の論文化は,展示等の場で表には出さない技術をアピールし吐き出す場として活用しつつ,それをアーカイブするための戦略として活用することを提案した.

speaker 6:村松 充

VR学会OS「アート・エンタテインメントをアウトプットする」にて、プロトタイプという形でアウトプットを行ってきた事例紹介を行った。

プロトタイプは試作を意味し、アイデアを素早く形にしてチーム内で共有・評価するプロセスとしてDesign Thinkingの1工程にも位置づけられるものだが、講演者の所属する東京大学Prototyping & Design Laboratory(山中俊治研究室)では、この定義を拡張し「技術がもたらす未来を広く社会に体験可能な形で提示する」プロセスをプロトタイピングと定義し活動の根幹としている。

講演では、ロボティクスがもたらす「生き物っぽい」認知に着目したBio-likenessプロジェクトの事例を紹介した。Flagellaは、回転運動と屈曲したパイプ形状によって曲面が変形しているように見える効果を使用したロボットアートであり、作品として様々な展覧会に発表後、前述の認知効果を先鋭化するために行った設計手法を中心に論文化した。

Apostrophは、ニューロロボティクス研究者が開発した「立ち上がる」という生物の根源的な原理を再現するモーター制御システムを用い、この原理によってもたらされる「生き物っぽさ」の認知を先鋭化した作品として制作し、アートアワードを受賞した。

最後に、プロトタイピングの活動をプロセスを含めて紹介、共有するアウトプットの場、手法のデザインとして研究室で実施した展覧会「Prototyping in Tokyo」などを紹介した。